息子の幼稚園を探していた時の話です。

ある程度はネットの情報で絞ってから3つの幼稚園に見学に行ったのですが、それとは別で、今一時預かりを利用している公立の認定こども園にもお話を聞きました。

そこで「ん?」と思ったのが、

子どものお昼寝事情について。

子どもにお昼寝は本当に必要なのか?

私なりに調べたことや考えをまとめておきます。

こども園にはいろんな子どもがいる

保育園は、両親とも働いていて、日中保育が必要な子どもたちを預けるところ。

幼稚園は、保育の必要はないけど、小学校の前段階の教育機関として行くところ。

そして、認定子ども園とは、その2つの機能をあわせ持ったところです。

近年は、保育園と幼稚園を統合していこう、という流れで、認定子ども園が増えている傾向にあります。

認定こども園の1号・2号・新2号

息子が一時預かりでお世話になっている園は、数年前に幼稚園と保育園が統合されてできた幼保連携型の市立認定こども園。

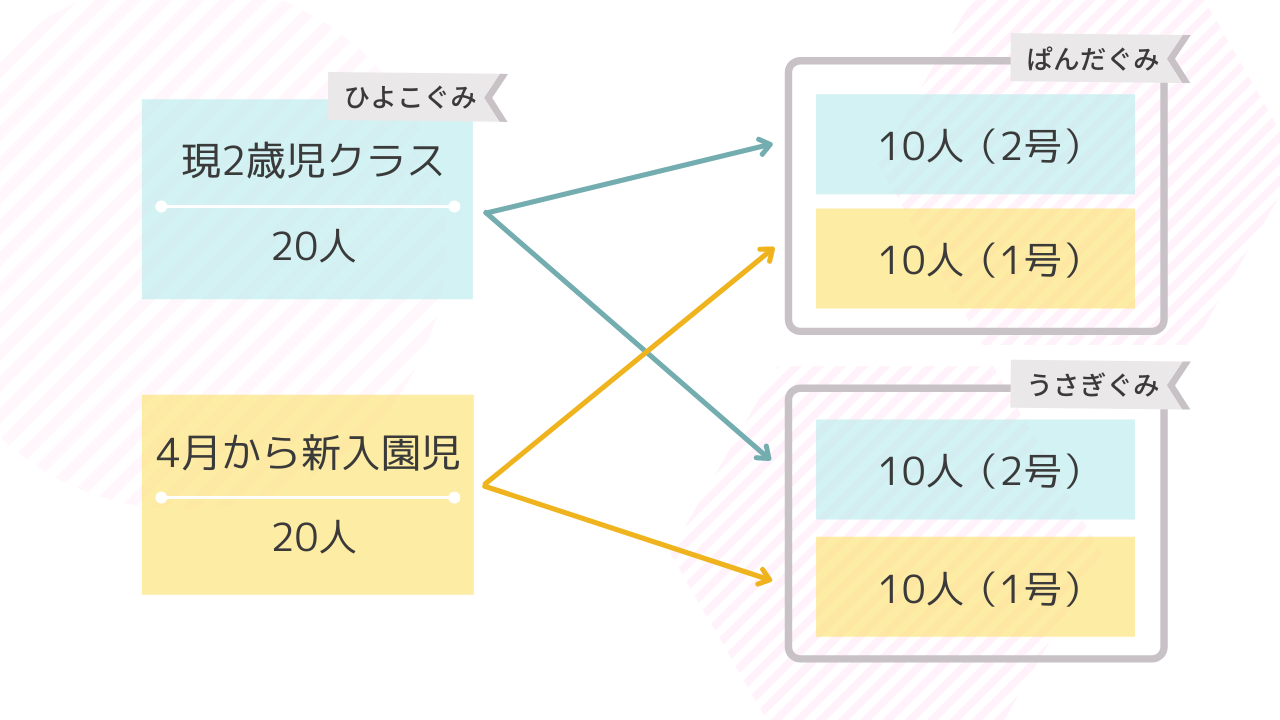

クラス編成は、

- 2歳児クラス…20人×1クラスずつ

- 3〜5歳児クラス(年少・年中・年長)…20人×2クラスずつ

つまり、2歳児クラスから年少さんにあがるときに、人数が倍になって、2クラスになるわけですね。

そしたら、1号さんと2号さんでクラスを分けるのかな?

と思ったらそうではなく、それぞれのクラスに1号と2号が10人ずつ入るのだそうです。

クラスの内訳は…

- 赤ちゃんの頃から入園し、そのまま年少さんにあがる2号の子が10人。

- 2歳まではおうちで過ごし、4月からはじめて園に通う1号の子が10人。

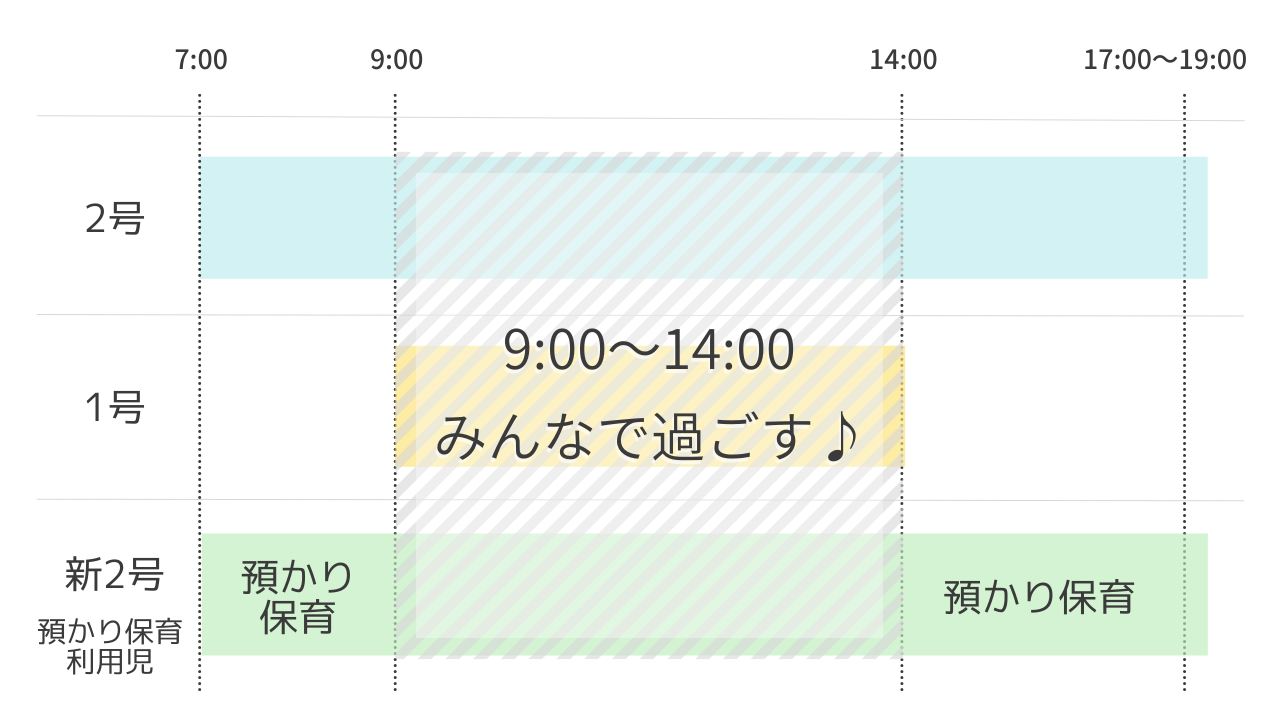

保育時間は原則、

- 2号…7時~19時

- 1号…9時~14時

ですが、1号でも預かり保育を利用すれば、夕方まで預かってもらえます。

1号で預かり保育を利用する子どもを、わかりやすいように、便宜上「新2号」と呼びますね。

※↑自治体や園によっても様々だと思うので、これは一例です。

- 7時~9時にきて17時~19時に帰る2号さん。

- 9時にきて14時に帰る1号さん。

- 7時~9時にきて17時~19時に帰る新2号さん。

つまり、同じクラスに、3種類の境遇の子どもが混在するわけです。

1号さんはさておき、

2号さんと新2号さんは、使う制度やかかる料金は違うんだけど、実際預けられる時間は同じ、ということはわかった。

でもじゃあ、別にさ、子どもにとったら同じ、ってことよね?

同じ部屋で一緒に1日過ごすんやもんね?

…と疑問に思ったので、担当の先生に聞いてみました。

基本的には同じです?

2号の子と、新2号の子は、園での過ごし方に違いはありますか?

基本的には同じです。

ひとつだけ違うのが、2号の子はお昼寝しますけど、新2号の子はお昼寝しません。

へぇ~・・・・・・・・・

ん?

お昼ごはんを食べたあと、2号の子はクラスの部屋でお布団を敷いてお昼寝します。

それ以外の子は、ホールに移動して、おやつの時間まで遊びます。

え?

なんで?

おかしくない?

おかしいよね?

新2号は、「2号」じゃないの?

うちの息子はお昼寝しないタイプなので「新2号はお昼寝なし」というのは朗報だったんですが、なんだかおかしい…と思ったのでこの園に入るのはやめました。

保育園は、年長さんまでお昼寝タイムを設けている園が多い。

幼稚園は、14時までなので、お昼寝なしが基本。

その2つが統合してできたこども園なので、お昼寝タイムがある子とない子がいる、という変な状況ができてしまったようです。

いや、いいんですよ、うちの子は昼寝しないんで、新2号は昼寝なしというのは実際ありがたいんですよ。

でも、ルールとして、おかしくないかい?

新2号は夕方まで園にいるんだから、実状は1号じゃなくて、どっちかというと2号として扱うべきだと思うのですが。

幼稚園と保育園の境目をなくしていく方向に制度は変わっているのに、現場がそれに追いついていない感満載!

幼保連携型の認定こども園って、どこもこうなのかな?公立だから、特に融通効かない感じになってるのかも。

なんのためのお昼寝?

そもそも、なんのための昼寝なんだ!子どもの成長のためというなら、みんな寝かせたほうがいいはず。

うーん、これはどうも、子どものためではなくて、大人の都合で子どもが行動させられているっぽいぞ。

お昼寝タイムの先生の仕事

私も昔保育園で働いていた時期がありまして、勤めていた園でも当然、年長さんもお昼寝タイムがしっかりありました。

そしてその時間に保育士がなにをしているかというと…

- 1人1人の連絡帳の記入

- 日案や週案の作成

- 壁面の制作

- 制作物の仕上げ

- おもちゃの洗浄・消毒

- トイレ掃除

など、主に事務処理や雑用。

これ、子どもが起きてるとできないんですよ。

年中・年長なんて、20人の子どもを大人1人でみているわけです。

20人の5歳児に目を配りながら、事務作業なんてできるかよ。

事務作業どころか好きなタイミングでトイレにも行けない毎日・・・ツラかったな☆

だから、子どもが布団に入っている2時間の間にバーっとやるわけです。

お昼休憩?そんなもんありませんよ。

残業や持ち帰りの仕事なんて嫌だし。寝ている子どもたちの横で、お昼にやっちゃいますよ!

そのために、保育士は必死で子どもたちを寝かしつけます。

喋っている子や起き上がる子がいれば叱りつけ、眠たくないなら眠らなくてもいい、とにかく布団から動くでない。と見えない紐で縛りつけます。(例えです)

働いていた頃はそれが当然だったし、お昼寝は小学校にあがるまでの幼児の成長に必要不可欠なんだと私も信じていました。

でも、今は思います。

お昼寝は、子どものためではなく、大人の都合じゃないのか。

私が働いていたのは2010年頃です。

その後、保育士という仕事のブラックさが話題になったり働き方改革があったりして、今はそういう事情も変わっていると思います。

でも、現状、保育園のお昼寝タイムはなくなっていません。

お昼寝を廃止した保育園がある

東京都足立区の公立保育園で、2011年から年長クラスのお昼寝が廃止され、話題になりました。

その後、年中クラスでも一斉に寝かしつけることはやめ、子ども本人の判断で寝ても寝なくてもOK、という方針にしたそうです。

それ、めっちゃよくない?

お昼ごはんのあと、寝たい子は布団に入り、寝たくない子は静かに好きな遊びをしているそうです。

きっかけは、「長時間の昼寝の影響で、夜寝るのが遅くなり、朝起きるのが遅くなる。子どもの生活リズムを見直してみよう」ということだったようです。

そして実際、昼寝をなくすことで夜の寝つきがよくなり、寝かしつけなしで夜自分で眠る子も増えたのだとか。

「子どもが自分の体の変化について自分で気づいて、必要なときはお昼寝したり、静かに過ごしたりできるようになりました」

(2011年にお昼寝を廃止した足立区中央本町保育園の深山園長)

子ども自身の力を信じる姿勢!すばらしいやん。

「小学校の先生から、授業中にうとうとする子が減ったという声も聞きました」

(足立区就学前教育推進担当係長 大高さん)

長い目で見ても、めっちゃいい効果あるやん!

「子供たちは遊びから学び、成長していきますが、自分の好きなことに遊び込める時間が増えて、さまざまな意欲も育ってきたなと感じます」

(2018年にお昼寝を廃止した茨城県清恵保育園の浅井園長)

たしかに!

貴重なお昼の2時間、眠たくないのに布団に入っているより、その分遊んだほうが成長できるに決まってるやん!

↓この記事、すごく納得しました。お昼寝する子としない子が一緒に過ごす部屋の写真も載っていて、イメージしやすいです。読んでみてください。

保育園の”昼寝強制”はストレス 廃止で起きた子どもの変化とは?(外部リンク)

「お子さん1人1人に合わせながら、ご家庭と一緒にお昼寝のない生活を作り上げていきたいと思います」

(足立区立六木保育園の荒井園長)

「昼寝」必要ない?保育園で昼寝廃止のワケより

そうそう。

そうなんですよ。それが言いたかったんです。

同じクラスに、寝る子と寝ない子がいるのはいい。

でもそれは、1号か2号かで決まるのではない。

本当に子どもにとってどちらがいいのか、子ども1人1人で個別に考えるべきなんじゃない?と。

無理やり寝かされるのはストレス

眠たくない子どもを無理やり寝かせるのは、子どもにとってストレスになるそうです。

「昼寝をしないのは脳が成熟し、必要がなくなったからです。自然な状態で昼寝をしなくなった幼児を不自然に寝かしつけることは、歩ける子にハイハイを強要するようなもの。

昼寝した分、夜更かしになり、朝の機嫌の悪さや寝不足感など心身の状態も悪化します。無理やり寝かされることが強いストレスになっている子どもも多い」

(江戸川大学人間心理学科教授・同大学睡眠研究所所長の福田先生)

歩ける子にハイハイを強要するようなもの!!!!

ご、ごめん、息子…。

もう走れるのに無理やりハイハイさせようとしてごめん…!

確かに、赤ちゃんのときは勝手に昼寝していたんだから、それをしなくなったのは自然のこと。

でも2歳になってからも、どうにかがんばってお昼寝させようと奮闘していました。

- お昼寝する理由をいろいろ言い聞かせたり

- お昼寝した日だけおやつを食べれるルールを作ったり

- お昼寝できたらめっちゃ褒めたり…

脅すようなことは極力言わないようにしてたけど…

それでも抗う息子に、イライラしてしまった日も少なくありません。お昼寝を強要することは、確実に私のストレスにもなっていました。

福田先生の言葉を読んで、「寝る子は育つ」神話に縛られすぎていたのだと気づきました。

「まだ2歳だからお昼寝させないといけない!」と思い込んで、息子にとっても自分にとってもストレスになることを毎日がんばっていたなんて。

睡眠は大切。でも強要することではない

もちろん、睡眠は大切です。

「寝る子は育つ」は今も昔も変わらない、子育ての基本です。

2歳だと、まだまだお昼寝する子の方が多いでしょう。

息子はお昼寝しなくても夜9時まで平気で起きているタイプですが、まわりの子に比べると、どうやらとても体力があるみたいです。

2歳のうちはお昼寝しないと夕方眠たくなっちゃうこともありましたが、3歳になった今ではそれもほぼなくなりました。

でも、ちゃんと育っています。

ごはんも食べるし、体動かすのも好きだし、集中力もあります。

お昼寝していなくても、成長面で心配することは大してなさそうです。

お昼寝しなくても大丈夫なのに、保育園の慣習やルールのために貴重な2時間をお布団に縛りつけられているなんて、どう考えてもおかしいんです。

無理にお昼寝するくらいなら、その時間、いっぱい遊んでほしい。

今は心からそう思っています。

幼稚園・保育園を選ぶ基準になる

現実問題、年中・年長でもお昼寝タイムのある保育園のほうがまだまだ多いんですが、

足立区の保育園で廃止されてから10年経つので、そろそろその効果が実証されて、真似する保育園・こども園がもっともっと全国的に増えてきてもいい頃だと思います。

幼稚園・保育園選びに悩んでいる方は、お昼寝タイムがあるかないか、園に確認してみてくださいね。ひとつの判断基準になると思います。

- 本当に子どものことを考えてくれているのか

- ルールに縛られず、子ども1人1人の特性に沿って対応できる柔軟さはあるか

そのあたりの園の方針や考え方が、垣間見えたりもします。

お昼寝が必要ない子どもなのに、がっつりお昼寝タイムのある園に通わせるのは、子どものためにはなりません。

実際、子どもたちがお昼寝しなかったら、先生たちは本当に大変でしょう…それは百も承知です。

「お昼寝の廃止」の実現には、クリアしなければならない問題がたくさんあると思います。

でも…。

無理に昼寝させられて、子どものストレスになってしまうなんて、あってはいけないと思うんです。

大人の都合ではなく、子ども1人1人に合わせて、柔軟にルールをアップデートさせていってくれるような園が、これから増えていくといいなぁと願っています。